在水利工地上

—想起那时写红文

孙青松

初冬的夜晚,明亮的月光洒在果园村北的一片枣林里。林边,两间用黄泥垛起的低矮的小土屋子,孤独的依偎在一棵老枣树下。一阵北风吹起,挂在屋梁上的马灯开始摇晃起来,火苗儿不停地眨着眼睛,活像个跳动的小人儿。小土屋无门无窗,只有一口红色的旧棺材摆在迎面墙下。地上铺着一些秫秸杆子,五个男人并排躺在上面,脑袋朝外,那酣睡的呼噜声不时飘向空旷的水利工地,划破寂静的夜空......

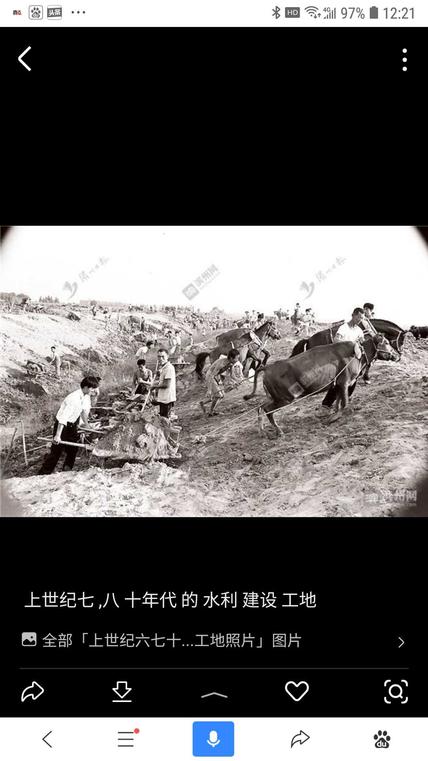

时间定格在1972年。这年,未满17周岁的我在公社联中高中毕业了。那时叫回乡知识青年,其实就是回家当农民。城里青年人找不到工作还得上山下乡,但农村青年永远不会失业。农村正热火朝天学大寨,我们公社要在一条小河上修桥闸,我立即报名参加,几天前的高中生突然变成一个民工了。当时的民工都是自带工具和被褥,粮食由生产队供给,公社只管发号施令。我们生产队共出五个民工,除我之外还有四个都是四、五十岁的男社员。工地离我们村三里多路,我们住在工地就近一个闲置的一个小泥土房子里。屋子没有门窗,里面唯一的物件就是一口红色的旧棺材,看来是为主人家老人准备的。我们就弄来些秫秸铺在地上当床,白天挖土推车,夜晚五个人就睡在里面。

初冬的天气已是很冷了,夜里常常冻得我卷缩着身子发抖,有时半夜醒来,看见那四人睡得正酣,真怀疑他们是铁打的身子骨。但严酷的环境对我这个刚刚离开学校大门的学生来说,既是一次生理机能上的考验,也给了我认识社会最底层群体生活与生命状态的机会。我一面暗暗鼓励自己,一定要挺住,一面又哀叹自己的前途与理想从此破灭,一生将永远匍匐在这片黄土地上了。然而,当我的手触摸到那个《通讯员证》上时,眼前突然又亮起了一道光辉。这是因为我初中二年级时在报纸上发表了一篇文章,县委报道组发给我的一个通讯员证书。那时我还是个初中二年级学生,证书上写的却是农民。看来报道组的人是有眼光的,现在总算名副其实了。

在那个北风呼啸的夜晚,躺在棺材屋里,耳边响着几个男人的呼噜声,我伸手拿出那个《通讯员证》,借着微弱的灯光仔细翻看着,上面写着一行字:兹聘任xxx为x县农民业余通讯报道员。落款是x县委报道组,还盖了一枚鲜红的大印章。我看着,仔细玩味着这句话。通讯报道员是向上级新闻单位写稿投稿的,但我是业余的,不能脱产,只能利用业余时间采写新闻稿件,并且这个业余通讯报道员的身份还是个农民。看着看着就笑了,真是的,不就是写新闻吗,还分这么清楚干啥,这不就是资产阶级法权吗?不过那是理论上的事,都是干部们在理论学习会上讨论的问题,不能当真的。现实生活中,等级还是要的。尤其是在这个偏僻的水利工地上,谁还去讲这个呢?每天挥汗如雨的民工们吃的是玉米面“小钢管”(用一种铁皮卷成的圆筒扣成的),外加一碗白菜萝卜汤或一块老咸菜,领工的干部们却在小食堂里享受猪肉白馍。白天没事了,就在工地旁支上棋盘卧槽横炮将军。

记得一次我推着一大车子泥土路过,听到两个公社带队干部因为棋盘上“楚河汉界”中的一个字争吵起来。我斜眼一看,那是一句“知己知彼,百战不殆”中的“殆”字,一个说念“始”,一个说念“台”,我高叫着:“都错了,念‘dai’。”两人听到喊声一愣,看见身边站着的是个十、七八岁的小青年,那个叫马助理(公社水利助理员)的小个子干部叫住了我,问:“你能说出这个字的意思吗?”我说当然能,于是就告诉他们,这个“殆”字本义是危险,意思是陷入危险困境了。这句话出自《孙子兵法.谋攻篇》,意思是对敌人和自己的情况都了解清楚了,作战就不会失败。马助理夸赞道:“没想到咱这水利工地上还出了个小秀才呢,你是哪个村的。”我说是前孙村的,父亲是生产队长,十天前刚高中毕业就报名参加这次水里建设工程了。那个大个子说:“你就是几年前在报纸上发表文章的那个小孩吧?”我点了点头,看着他好像有些面熟,终于想起来了,他是我们公社贫协的任主席,还几次领着老贫农去学校忆苦思甜呢。马助理说:“这样吧,从今天起,你每天干半天活,那半天就在工地上念报纸。”任主席补充说:“我们水利工程要提前完成,但批林批孔也不能放松。除了坚持学习,还要在工地上召开一次批林批孔现场会。”马助理说:“这叫批林批孔作动力,水利建设当先锋。”说完,他俩又摆起棋阵。

第二天上午,我从马助理那里要了几张有关批判林彪和孔老二的报纸,选了篇理论文章,还拿了一个铁皮子卷起的喇叭筒子,站在一个土坡上,面对几百名干活的民工高声读了起来。由于嗓门太大,一个小时下来,声音就有些沙哑了。任主席很关心我,从棋盘旁拿起一个大白茶缸子递到我手里,说:“小点声,沉住气,喝口水休息一下再念吧。”旁边几个推土车子的人朝我喊:“不行,小声听不到,要磕着嗓子喊。”我想他们这是嫉妒我半天脱产吧?一个正往车上培土的疤瘌眼突然问道:“林彪和孔老二是不是一个村子的人啊?”我想笑,但还没回答,疤瘌眼旁边的一个人说话了:“他俩就是一个村的人。俺五叔早年在曲阜卖过老鼠药,他说孔林这个庄子很大,有好几千口子人哩,但只住着孔姓和林姓,两人乡里乡亲的就走到一起了。”疤瘌眼说:“走到一起也不能联合起来反对毛主席复辟资本主义呀!”他俩还想说下去,正在下棋的任主席实在听不下去了,骂道:“快干活吧,两个蠢猪。林彪和孔老二相隔好几百年呢,是他俩的思想走到一起了。再说那孔林也不是个村子,是一片坟地。”两人吓得不敢作声了,嘴里嘟囔着:“还是任主席有学问呀!”可任主席也少说了一千多年。

这样我每天上午在工地上念报纸,下午继续挖土推车子,省了一半力气,就不感到疲劳了。来工地前我从同学那里借了几本禁书,都是小说之类,每天晚上坚持看书,还写点散文诗歌的。有一天晚上我看了俄国作家果戈里写的《死魂灵》后,脑子里总是浮现出那些农奴主庄园的死鬼,有鹰钩鼻子,有长胡子,还有脸上的黄眼睛珠子长得像大铃铛...... 当目光移到那口红棺材上时,我恍恍惚惚的看到那些鹰钩鼻子、长胡子和黄眼珠子们都站到棺材上跳舞.........我大叫着:“有鬼!有鬼—”一下把大家都惊醒了,问我哪里有鬼呀,是你做噩梦了吧?我揉揉眼睛,待脑子渐渐清静下来,才意识到是个短梦。

批林批孔现场会是在一个下午快要收工的时候召开的。人们在工地上围了一个圈儿,有的坐在车把上,有的坐在土堆上,多数人脱下一只鞋子垫在屁股下。马助理和任主席先讲了话,历数批林批孔的重大意义,接着让我念了几篇批判文章,然后让民工们发言。可几百口子人你看看我,我看看你,谁也不说话。这时突然从人群里跑出来一个壮汉子,手里拿着一本小书,在会场上哇啦哇啦乱叫,还不时地打着手势。我认出来了,这人是工地上的木工巧哑巴,姓乔,翟乔村人。听说他上过县里的聋哑学校,能识字,平时爱看报,还关心国家大事。别看他是个聋哑人,但心灵手巧,不光做的一手好木工活,还会编筐钉马掌,并且纳鞋底缝衣服之类的老娘们针线活也会做。所以,人们就喊他巧哑巴了。巧哑巴是村里学大寨积极分子,还受到公社表彰,胸前戴过大红花。这次修桥闸,公社委派翟乔村大队党支部书记翟常会当施工队长,翟书记就把巧哑巴带来了。

我怕他扰乱会场,就急忙跑过去拉他走,可怎么也拽不动他,他还把手里的那本小书拿出来翻着让我看。这是一本《柳下跖痛骂孔老二》的连环画,他翻开一页指着孔子,伸出小拇指,握拳做了个打倒的动作;又翻开一页指着柳下拓,伸出大拇指,扬着手臂做了个大英雄的动作。还不时地捂胸口,用两脚踹地。我正莫名其妙的看他表演,会场上响起一阵阵笑声。

这时翟队长赶来了,笑着对我说:“昨天哑巴对我说了,他也要批林批孔,我知道他要说啥,就给他当翻译吧。”我下去了,翟队长拉着巧哑巴走到会场中心,对他说了些什么,巧哑巴接着表演起来。他每做一个动作翟书记就讲几句话,整个会场掌声雷动,气氛立刻活跃起来了。翟队长说,巧哑巴告诉大家,孔老二要复礼,林彪要复辟,妄想把我们再拉回到旧社会去,重吃二遍苦,重受二茬罪,我们坚决不答应。他要把林彪和孔老二批倒批臭,再踏上一只脚,叫他们永世不得翻身。有人问:“他俩不都死了吗,还踏脚做啥?”翟书记又和巧哑巴比划,巧哑巴先是摆摆手,表示反对,又拍了怕自己的脑袋,然后跺脚。翟书记马上对大家说:“巧哑巴说你们理解错了,他说的是要从思想上把他们批深批透,再踏上一只脚,让他们的目的永远不能得逞。”会场上又是一阵鼓掌声。约莫一个小时过去了,翟队长才领着哑巴下来。接着是我和另外一个老贫农民工发言批判,时间不长,任主席做了总结,大会就散了。

第二天上午,我没去工地读报,趴在小土屋的棺材上写了一篇通讯,题目是《巧哑巴批倒孔老二》,写完,自己越看越生动,又让马助理和任主席审阅,他们都说好,我就将稿件邮寄到山东人广播电台编辑部了。没几天就广播了,并且连续两天重播。